・調査地域:日本全域

・調査対象:47都道府県18歳以上

・調査方法:インターネット調査

・有効回答:3,000件

・調査期間:2024年11月1日(金)~11月11日(月)

令和4年簡易生命表の概況によると、平均寿命は男性81.05歳、女性87.09歳となっています。

一方で、令和4年の人口動態統計によると、年間の死亡数は156万9,050人となっており、寿命の延伸と高齢化の進行により日本は「多死社会」であるといえます。

「多死社会」が進行する一方で医療・介護リソースは逼迫しており、「自分の家で死を迎える」ケース(在宅での看取り)の増加が予想されます。

また、看取りは「終末期にふさわしい最善の医療、看護、介護等を行う一連の過程を指すもの」である一方「最期の立ち会い」という誤認も存在しています。

そこで、「看取りに対して正しい認識を持っているのか」「看取りについて認識が異なる要因は何か」の2点をリサーチクエスチョンとし、インターネットリサーチパネルを用いて調査を実施しました。

「看取り」について正しい認識を持っているかどうかをAB質問を用いて、明らかにしました。

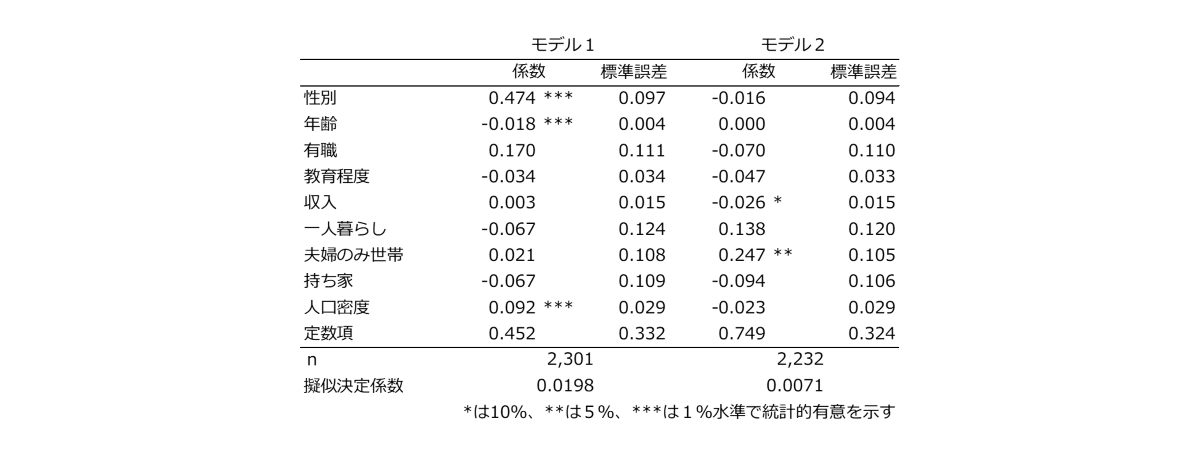

また、誤った認識を規定する要因(すなわちどのような人が誤った認識を持っているのか)を明らかにするために、看取りに関するイメージを従属変数とし、デモグラフィック要因を独立変数とした分析を行いました。

従属変数は「あなたは看取りという言葉について、以下のAとBの考え方のどちらに近いイメージを抱きますか。」における以下2つの質問を用いました。

A:死の瞬間に立ち会うこと

B:死の瞬間まで介護等の日常生活の世話をすること

A:食事や入浴、排せつなどの日々の生活ケア

B:点滴や酸素吸入といった医療を中心としたケア

・モデル1:「死の瞬間に立ち会うこと」を1、

「死の瞬間まで介護等の日常生活の世話をすること」を0

・モデル2:「食事や入浴、排せつなどの日々の生活ケア」を1、

「点滴や酸素吸入といった医療を中心としたケア」を0

●男性ほど看取りを「死の瞬間に立ち会うこと」と考える

●年齢が低いほど看取りを「死の瞬間に立ち会うこと」と考える

●人口密度が高いほど看取りを「死の瞬間に立ち会うこと」と考える

●収入が低いほど看取りを「食事や入浴、排せつなどの日々の生活ケア」と考える

●夫婦のみ世帯ほど看取りを「食事や入浴、排せつなどの日々の生活ケア」と考える

分析の結果、以下のような結論を得られました。

●男性や若年層、人口密度が高い地域では、「看取り」に対する正しい認識を持てていない

●収入や家族形態によって、看取りに対する「医療的ケア」の側面の認知が異なる

株式会社サーベイリサーチセンター 問い合わせ窓口

担当部署 :静岡事務所 企画2課

担当者 :田原 歩

電話 :054-251-3661

メールアドレス :tahara_a@surece.co.jp